金属鉱物資源探査

DOWAグループが培った金属鉱物探査技術を受け継ぎ、さらに地質調査や地化学探査、物理探査など各分野の最先端の手法を用いて、鉱石の安定供給をサポートしてきました。実績としては、石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)や国際協力機構(JICA)による資源開発協力基礎調査、地下資源調査、地域開発調査などのほか、リモートセンシング・GIS技術の金属鉱物探査技術への応用、DOWAグループや海外企業の探鉱事業に参画の経験があります。近年では、国家事業としての海底熱水鉱床の選鉱技術の改善などに取り組んでいます。

金属鉱物資源開発

-

調査試錐

調査試錐

-

金属鉱物資源開発

金属鉱物資源開発

リモートセンシング・GIS

資源開発や環境モニタリング等の多方面にわたる調査に及び研究に対し、地球観測衛星からのデータとGISの技術を利用した解析業務を行っています。例えば、地下資源を対象とする「金属資源探査」、温泉調査を含む「地熱資源探査」、また地球環境保全を目的とする「植生調査」、「プラスチック廃棄物調査」および「休廃止鉱山周辺環境調査」などが主なものです。

多方面の分野にわたる各種の問題に対しては、適切な地球観測衛星データの選択および検索、解析方法の検討や開発を通じて、目的を達成いたします。主に利用している衛星は、米国の「ランドサット(Landsat)」をはじめ、日米共同開発の「ASTER」や日本の「ALOS」等があり、使用目的により分解能、撮影範囲、撮影時期等を考慮し、最も適切な情報を利用します。

当社のリモートセンシング調査およびGIS調査の分野の主な業務として、衛星画像印刷サービスや各種の調査、および画像解析の教育からソフトウェアの販売までトータルに行っております。特に調査等では、衛星からの地上物質の識別法として、衛星画像を写真的に使うだけでなく、スペクトル情報も利用した調査および研究も行っております。

-

地形解析

地形解析

-

水系解析

水系解析

-

鳥瞰図の作成例

鳥瞰図の作成例

-

鳥瞰図の作成例

鳥瞰図の作成例

-

鳥瞰表示による地質図と衛星画像の比較

鳥瞰表示による地質図と衛星画像の比較

-

スペクトル解析

スペクトル解析

-

スペクトル解析

スペクトル解析

-

スペクトル解析

スペクトル解析

携帯型スペクトルメータPOSAM-VS

携帯型スペクトルメータ「POSAM-VS」は、「POSAM」の部分が「POrtable SpectrorAdiometer for Mineral identification」の略称であり、末尾の「-VS」は測定波長範囲が可視~近赤外域(VNIR)から短波長赤外域(SWIR)であることを示しています。名前のとおり、「野外で使える鉱物同定機能を備えた可視~短波長赤外域のスペクトルメータ」です。

開発の基礎となった技術は同和鉱業株式会社(現DOWAメタルマイン株式会社)から連綿と引き継がれている金属鉱床探査技術ですが、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構(JOGMEC)殿との共同研究によって、製品として完成させることができました。

POSAM-VSは、岩石・鉱物試料の可視~短波長赤外域の反射スペクトルを測定することにより、データベースに蓄積された約40種類以上の変質鉱物及び10種類の 銅酸化鉱物を同定することが可能です。金属鉱床探査での地表踏査試料、ボーリングコア試料などの鉱物同定、衛星画像解析の際の検証調査に利用することができます。変質した粘土鉱物を対象としていますので、ダムサイト・トンネル等の岩盤評価、粘土・砕石の評価にも応用することができます。

機器仕様

| 測定波長範囲 | 400~2,500nm |

|---|---|

| 波長分解能 | 3~5nm |

| 測定時間 | 約5秒 |

| 光源 | ハロゲン・タングステン・ランプ |

| 電源 | AC100-240V/専用バッテリリチウムバッテリ |

| 筐体 | D330×W160×H240mm |

| 重量 | 約6kg(PC、バッテリ含まず) |

| インターフェース | USB2.0/3.0 |

| 専用ソフトウェア | 制御機能・簡易鉱物同定機能(MS-Windows版) |

物理探査

物理探査とは、大地の電気の流れ易さ、磁場の強さ、構成する岩石の重さ、振動の伝わる速さ、温度分布などの物理的性質に着目して、大地の特性を把握する調査方法です。

調査目的に応じて、いくつかの調査方法がありますが、それらを単独あるいは複数の調査方法を組み合わせて実施します。

| 分野 | 着目する物理的性質 | 調査手法 |

|---|---|---|

| 金属鉱物資源探査 | 比抵抗 | 電気探査 |

| IP効果 | 電気探査(IP法) | |

| 比抵抗(導電率) | 電磁探査 | |

| 磁場 | 磁気探査 | |

| 重力 | 重力探査 | |

| 比抵抗、磁気など | 物理検層 | |

| 地熱・温泉開発調査 | 比抵抗 | 電気探査 |

| 比抵抗(導電率) | 電磁探査 | |

| 重力 | 重力探査 | |

| 温度、比抵抗、弾性波速度など | 物理検層 | |

| 地下水調査 | 比抵抗 | 電気探査 |

| 比抵抗(導電率) | 電磁探査 | |

| 地下構造物設計に係る調査 | 比抵抗 | 電気探査 |

| IP効果 | 電気探査(IP法) | |

| 比抵抗(導電率) | 電磁探査 | |

| 弾性波速度 | 弾性波探査 |

電気探査

電気の「流れにくさ」である、比抵抗を測定する調査です。大地の比抵抗は均質ではありません。例えば地下水を含む砂礫で構成される部分では、地下水のために電気が流れ易くなるため比抵抗は低くなり、逆に割れ目のない緻密な岩石で構成される部分では、相対的に電気は流れにくくなるため比抵抗は高くなります。さらに岩石を構成する鉱物によっても比抵抗は変化します。多くの金属鉱物は電気を流しやすいため、比抵抗は低くなります。

電気探査は、電気を流す電極と電位を測定する電極を使いますが、それらの位置関係は種々の組み合わせがあります。必要な探査深度、分解能、作業能率を勘案して、一般的には浅部の探査の場合にはウェンナー配置、深部の探査にはシュランベルジャー配置を用います。ただし、より分解能の高い成果が必要とされる場合には、ダイポール・ダイポール配置が用いられます。

地下水開発調査での適用例(2次元解析結果)

比抵抗と同時に分極率(IP効果)を測定することもあります。IP効果とは岩石・鉱物に電流を流した時、あるいは流れている電流を切断した時に、その応答が遅れて観測される現象のことです。IP効果は断層や変質などの粘土類、一部の金属鉱物で高く、比抵抗の情報に加えて地下の状態を判断する指標となります。

IP効果を充電率として表現した図 二次元断面解析

電磁探査

電気探査が大地に直接電気を流して調査するのに対して、電磁探査は大地に入射した電磁波に由来する電磁応答を扱います。入射する電磁波には様々なものがあり、自然のものでは十分遠くで発生した雷が信号源となります。人工的な信号源としては、潜水艦との通信に使われているVLF送信局から放射されている電磁波(3~30kHz)、両端を地上に接地した電線に大電流を流し、この電線をアンテナとして発生させた電磁波を使う方法などがあります。

CSAMT法

ここで紹介するCSAMT(Controled Source Audio-frequency Magneto-Telluric)法は、電線に大電流を流して、人工的に発生させた信号源を使用する電磁探査です。安定した強い人工信号源を使用することで、精度の高い調査結果を得ることができます。

CSAMT法調査

探査深度は使用する周波数(送信周波数,送信源で電線に流す電流の周波数)によって異なりますが、一般に送信周波数0.25~5,120Hzを使い地表下1,000m程度までを目標とします。電気探査の場合、深部の情報を得るためには測線を長く設定する必要がありますので、CSAMT法のほうがより能率よく、かつ精度の高い深部探査が可能です。

取得したデータを1次元解析、または2次元断面解析によって処理し、地下の比抵抗構造を明らかにして、金属鉱物、地熱・温泉、断層などの地下構造を解明する資料とします。

CSAMT二次元断面解析結果

周波数領域電磁法探査

より浅い箇所の埋設物などの探査には周波数領域電磁法探査を実施します。深度6m程度までの導電率(比抵抗)の平面的な分布を調べることができます。当社では主に小型機(EM38)と大型機(EM31)との併用により深度1.5m程度までの情報と深度6mまでの情報を取得し、深度方向に二段階の評価を実施します。地下の導電率は土壌や埋設物の性質、地下水の深度などによって変化するため、低いコストで短時間に高密度な情報を得ることができます。特に、金属製ドラム缶や金属パイプなどの探知に有効です。試錐調査箇所の絞込みのために実施することによって、全体としてコストを抑えた効率的な調査が可能です。

周波数領域電磁法探査

様々な物質の電磁応答

EM31測定

EM38測定

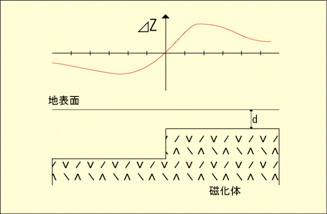

磁気探査

地球磁場の場所ごとの変化を調べます。特に金属鉱物探査では最も古い探査法とされ、17世紀には鉄などの強磁性体を探知するために実施されました。現代でもその有効性は変わらず、金属鉱物探査はもちろん、埋設物探査にも応用されています。断層調査などの地質構造調査でも、それぞれの地層に含まれる鉱物の違いにより磁化の強さが変わることに着目し、断層の有無、深度を解析することができます。

プロトン磁力計による調査風景

断層構造の磁気異常

重力探査

重力とは、地球上の物質と地球や周辺の天体との間に働く引力の総和であり、その大きさはそれらの質量に比例します。したがって、地下に密度の大きな物質(例えば金属)がある場合と、逆に密度の小さな物質(例えば地下水)がある場合とでは、地上にある物質に働く重力に差が生じます。重力探査は、このような地下の密度分布の違いを検出する調査方法で、比較的広範囲の調査に利用されています。

LaCoste&Romberg社製G型重力計

地下の密度分布に応じて重力に違いが生ずるのですが、その違いは極めて小さく、探査目的である地下の密度分布を得るためには様々な補正が必要です。グラフは地表で観測した補正後の重力異常値のパワースペクトルをプロットしたグラフです。このように、重力異常には大きく分けて3つの成分が含まれることを示しています。広域異常とは深部の大規模な構造変化に由来し、地域異常あるいは局所異常は調査箇所及び周辺の構造変化に由来するものと考えられます。